福祉教育

福祉教育とは?

車いす体験やアイマスク体験などを通して福祉的課題(高齢者や障がい者の支援・医療や介護の充実など)について学び、課題解決に向けた取組みを行います。

「大変」「かわいそう」で終わるのではなく、「自分たちにできることは何か」を考える機会づくりとして、「福祉教育」を推進しています。

住之江区社会福祉協議会では、従来の車いす体験やアイマスク体験だけでなく、当事者による講話や交流、障がい者スポーツなども取り入れ、地域や社会福祉施設など多様な機関と協働した福祉教育に取り組んでいます。

福祉教育で期待される効果

- 高齢者や障がい者など福祉的課題がある方への理解

- 課題を見つけ解決する力

- 「自分でもできることがある」という自己肯定感の育み

- 対人関係の向上及び地域共生社会に向けた社会参加の促進

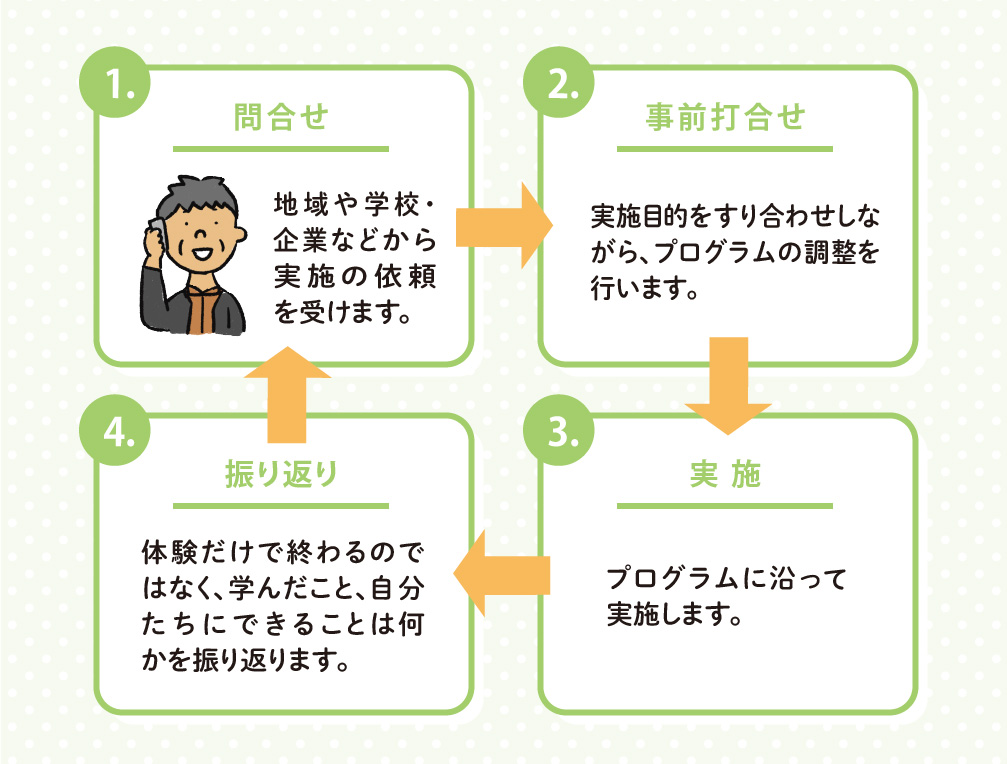

実施までの流れ

依頼したい方

福祉教育の対象は、学校・企業・ボランティアなどさまざまな方が対象です。「福祉を学びたい・体験したい」方は、いつでもお問合せください。

学校の方は以下の「依頼書」をご記入の上、FAXまたはメールにてご提出ください。

その他の方は、一度ご連絡ください。

内容については、ご相談させていただき検討させていただきます。

事例

車いす体験

- ねらい(目的)

- 車いすユーザーの生活について知る。

- 困りごとを知り、自分にできることを考えてもらう機会にする。

- 内容「車いす体験」

- 2人1組になり、乗車と介助を体験する。

- 坂道やスラローム、段差などを体験する。

ボッチャ体験

- ねらい(目的)

- 障がい者スポーツについて知る。

- できないことに目を向けるのではなく、どうしたらできるかを考えてもらう。

- 内容「ボッチャ体験」

- ボッチャを成り立ちを説明し、実際に体験する。

- 車いす視点を経験するため、車いすに乗り体験する。

校内探検でバリアを探そう

- ねらい(目的)

- 普段の暮らしの中でこれまで目を向けていなかったバリアに気づく

- 内容「校内探検(バリア探し)」

- タブレットを持ち、校内を探検する。

- 校内にあるバリア(段差など危険なもの)を見つけ、タブレットで撮影する。